Fast Fashion : La France s’apprête-t-elle enfin à légiférer ?

Le 14 mars 2024, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une proposition de loi ambitieuse visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, ciblant particulièrement la fast fashion. Un an plus tard, ce texte, souvent désigné comme la “loi anti-fast fashion”, s’apprête enfin à être examiné par le Sénat lors de la semaine du 19 mai 2025, après plusieurs reports qui ont suscité l’inquiétude des acteurs du secteur et des associations environnementales.

Un secteur sous pression environnementale

L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde, responsable de 10 % des émissions mondiales de CO₂ et de 20 % de la pollution des eaux due aux procédés de teinture et de traitement des textiles. En France, ce sont environ 2,6 milliards de pièces de textiles d’habillement, de linge de maison et de chaussures qui sont mises sur le marché chaque année, représentant 624 000 tonnes de produits, soit 9,5 kg par habitant. Face à ces chiffres alarmants, la nécessité d’une régulation plus stricte de la fast fashion, caractérisée par la production rapide et à bas coût de vêtements éphémères, s’est imposée.

Les mesures phares de la proposition de loi

La proposition de loi articule son action autour de trois axes principaux :

Définition de la fast fashion : Le texte introduit une définition légale de la fast fashion, basée sur le nombre de nouvelles références mises sur le marché sur une période donnée. Les seuils précis seront déterminés par décret, permettant ainsi de cibler spécifiquement les acteurs les plus polluants du secteur.

Mécanisme de bonus-malus écologique : Un système d’éco-contribution modulable est proposé, pénalisant financièrement les produits les plus polluants tout en récompensant les entreprises adoptant des pratiques vertueuses. Ce dispositif vise à inciter les marques à améliorer la durabilité et la qualité de leurs produits.

Encadrement de la publicité : Initialement, le texte prévoyait une interdiction totale de la publicité pour les produits de fast fashion, à l’instar de la loi Évin pour le tabac et l’alcool. Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter une possible censure européenne, cette mesure a été ajustée en commission pour mieux cibler les pratiques les plus problématiques.

Des ajustements pour une efficacité renforcée

Lors de son passage en commission au Sénat, le texte a été affiné pour mieux cibler les géants chinois de la vente en ligne, tels que Shein et Temu, connus pour leur réactivité et leur capacité à contourner les législations. La rapporteure du texte, la sénatrice Sylvie Valente-Le Hir, a explicitement exprimé sa volonté de concentrer les efforts sur ces plateformes, tout en épargnant certaines enseignes européennes comme Zara et H&M, malgré les critiques concernant leurs pratiques. Cette distinction vise à protéger les entreprises locales et les emplois associés, notamment après la fermeture de Camaïeu.

Un parcours législatif semé d’embûches

Malgré son adoption unanime à l’Assemblée nationale en mars 2024, la proposition de loi a connu plusieurs retards dans son examen au Sénat. Initialement prévu pour le 26 mars 2025, l’examen a été reporté, suscitant la colère des ONG et des associations environnementales. Le 14 avril 2025, le collectif “Stop Fast-Fashion” a déversé 10 tonnes de déchets textiles devant le Sénat pour protester contre l’inaction perçue des pouvoirs publics.

Ce report serait dû à un manque de temps législatif, mais certains y voient l’influence des lobbies de la mode jetable, notamment des plateformes chinoises qui ont intensifié leurs actions pour freiner l’adoption de la loi.

Les enjeux pour l’industrie de la mode

L’adoption de cette loi représente une étape cruciale pour l’industrie de la mode en France. Elle pourrait servir de modèle à d’autres pays européens, renforçant ainsi la pression sur les acteurs de la fast fashion pour adopter des pratiques plus durables. Pour les marques, cela implique une réévaluation de leurs chaînes d’approvisionnement, une amélioration de la qualité des produits et une transparence accrue envers les consommateurs.

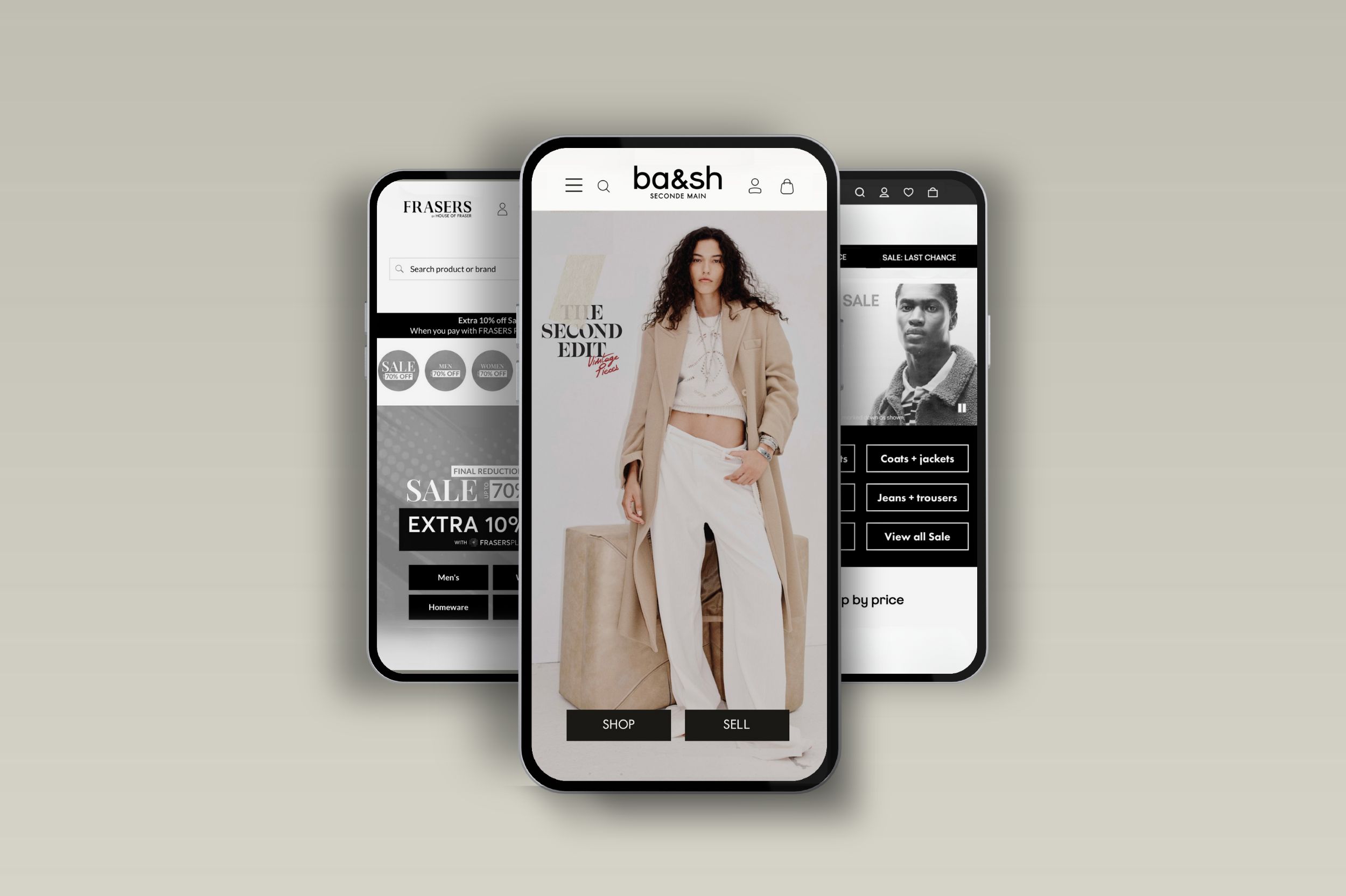

Par ailleurs, cette législation pourrait stimuler l’innovation dans le secteur, encourageant le développement de matériaux écologiques, de processus de production moins polluants et de modèles économiques circulaires, tels que la location de vêtements ou la revente de seconde main.

La réponse des consommateurs et des entreprises

Les consommateurs, de plus en plus sensibilisés aux enjeux environnementaux, pourraient accueillir favorablement cette loi. Une étude récente indique que 70 % des Français se disent prêts à payer plus pour des vêtements produits de manière éthique et durable. Cette tendance offre aux entreprises une opportunité de se différencier en adoptant des pratiques responsables.

Certaines marques n’ont pas attendu la législation pour agir. Des initiatives telles que la mise en place de programmes de reprise de vêtements usagés, l’utilisation de matériaux recyclés ou la transparence sur les conditions de fabrication se multiplient. Ces démarches volontaires témoignent d’une prise de conscience croissante au sein de l’industrie.

Vers une mode durable et responsable

L’examen imminent de la proposition de loi anti-fast fashion par le Sénat marque une étape décisive dans la transformation de l’industrie textile française. Si elle est adoptée, cette loi pourrait contribuer à réduire significativement l’empreinte écologique du secteur, tout en répondant aux attentes des consommateurs pour une mode plus éthique.

Cependant, la réussite de cette transition repose sur l’engagement conjoint des pouvoirs publics, des marques et des consommateurs. La fast fashion ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais ce cadre législatif pourrait être le premier pas vers une industrie textile plus durable et responsable.

Restez informés !

Abonnez-vous à la newsletter FAUME The Secondhand Review.

Votre ressource pour rester informés et inspirés dans un marché de la seconde main en constante évolution.